國吉社長は、競争相手に負けないために一所懸命、経営の勉強をしました。奥さんの専務も一緒に勉強しました。

勉強を重ねることで戦略が生まれます。戦略ができたら、次は、役割分担と実行量が重要となります。

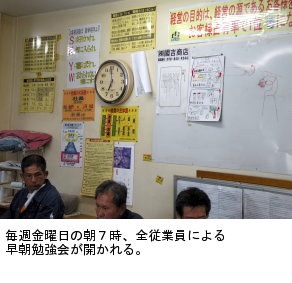

社長は勉強会を開催し、すべての従業員が社長のもと、勉強をしました。頭で理解したことを行動で示しました。

従業員の言動、行動が変われば、当然、お客は気づきます。國吉商店を評価し、繰り返し利用し、人に勧めます。

なんとしてもやるんだ! という熱意が勉強という姿に変わり、勉強をしたことで戦略が生まれ、戦略にもとづいて従業員が実行する。結果、お客が増えて市場占有率1位を取ることができたのです。

〈ダイジェスト〉

國吉商店は平成4年、区画整理のため工場が立ち退きにあい、移転。後に、広さが10倍以上の土地を求めて工業団地へ移転、という具合に場所を変えるたびに会社は大きくなっていきました。商売をやっていれば、苦労のひとつやふたつは覚悟の上。國吉社長は猛烈にがんばり、さまざまな困難を乗り越えてきました。

やがて、それまで経験したことがない問題にぶつかります。強力な同業者の登場です。自社の売上を上げることと、他社の参入に打ち勝つことは別。リサイクルするための廃車や鉄くず、アルミ製品が他社に流れてしまっては、売上以前、会社の存続にかかわる死活問題です。

着眼大局はよし。しかし、着手小局となると従業員の力を借りるしかありません。ここが株式会社國吉商店の最大の課題であり、お客が増える突破口でした。

國吉社長は日本人事株式会社の當山達男社長とともに、従業員全員でおこなう勉強会を開きます。「お客が増える!」シリーズでたびたび登場する、『経営を学ぶ学校』の當山先生にアドバイスをもらいながら、週一回、朝7時からの社内勉強会を開催したのです。

「當山先生は、いつも同じ話をします。少しずつ新しいことを加えますが、同じ話を繰り返すことも多い。あるとき、もっとスピードをあげてほしいとお願いしたところ、『なにを言ってるんですか!』と言われました。『同じことを30回以上は言わないと、従業員の潜在意識に残りませんよ!』と教えてくれました。まず、言葉の定義です。言葉の意味を理解してもらい、共有する。通じる言葉を増やしつつ、繰り返し伝える。戦略と仕組みを伝えたら、従業員が日々繰り返す戦術を理解してもらう。理解してくれたら、毎日行動してもらう。毎週、毎週、朝7時から勉強して、勉強したことを実行してもらう。徐々に、お客さまからの評価が変わってきました。お客さまからほめられると、従業員もうれしいですから、またがんばるんです」

戦略ができたら、次は「学習する組織」づくり。競争相手が押し寄せても、1位を維持できる会社づくりができることを教えてくれる事例です。

>>トップページに戻る